住みよいまちづくり

広島県尾道発!猫の医療車「おの猫号」医療の力で人と猫の地域共生モデルを実現!

みんなの応援コメント

FOR GOOD

プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。

2025/11/25 20:00

週末からの捕獲~36匹の不妊去勢、交通事故猫の断尾手術まで

週末からの捕獲~36匹の不妊去勢手術、そして交通事故猫の断尾手術

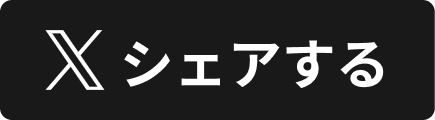

手術現場では常に"人獣共通感染症のリスク"と背中合わせ

相談から捕獲・搬送、そして手術へ

地域アンケートを経て、町内会が動き出した現場など36匹の不妊去勢手術

手術現場では常に"感染リスクと命の重さ"の最前線

ご支援いただいている皆さまへ。

西日本アニマルアシストの箱﨑です。

週末から本日にかけて、36匹の不妊去勢手術を実施しました。

今回は、相談対応から町内会の動き、捕獲、搬送、手術、術後管理、その後の猫の管理まで、現場の流れに沿ってご報告いたします。

▲クリニックに収容された36匹

①【地域アンケートの実施】

私たちは今年、尾道市内の複数地域で、

「外猫(野良猫)に関するアンケート」 を町内会と協力して実施しています。

質問内容は

- 猫の頭数

- 餌やりの有無

- ふん尿・鳴き声などの被害

- 地域猫活動に対する意識

- 相談窓口の必要性

- など多岐にわたり、

- 住民の"生の声"をデータとして可視化した初の取り組みでした。

このアンケートをもとに、

「うちの町内会でもきちんと向き合おう」

と決意し、町内会として地域猫活動を行っています。

行政任せでも個人任せでもなく、

"地域が主体となって動き始めた"重要な変化 です。

②【相談対応】

今回の案件も、アンケートで問題が顕在化した地域のひとつでした。

現行クリニックから片道30分ほど離れた、島嶼部の高齢者の方から

「猫を連れて来たいけれど、自分では無理なんです」

という相談も入りました。

- 捕獲できない

- 搬送できない

- 猫は増えて困っている

- 苦情も出始めている

こうした状況は、実際には多くの地域で起きています。

③【捕獲】

高齢者は自ら捕獲できない方が多く、

出向くため捕獲には回数を要します。

●毎週土曜は仕事後に複数現場へ

●日曜早朝

●夕方〜夜の巡回捕獲

今回は 36匹 と数が多く、

2〜3地域にまたがる広い範囲での捕獲となり、

メンバーと2手に分かれ作業しました。

④【搬送】

クリニックまでは 往復1時間以上の場所も少なくありません。

頭数が多いため、

様々な場所の搬送 が必要でした。

また、高齢者からは

「年金暮らしなので安くしてほしい」

という打診もあり、

地域を支えるための経費の圧迫 という現実も突きつけられます。

⑤【手術現場は"人獣共通感染症のリスク"と隣り合わせ】

外猫の手術は非常に感染リスクが高い活動になります。

麻酔が十分に効かないまま突然噛まれることがあります。

噛傷には

- パスツレラ症

- カプノサイトファーガ感染症

- 破傷風

- SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

- など、人獣共通感染症のリスクが常に存在します。

術者・補助者は、

感染に細心の注意を払いながら、

高度な集中状態で処置を行っています。

昨日も咬まれてしまい、抗生剤を服用中です。

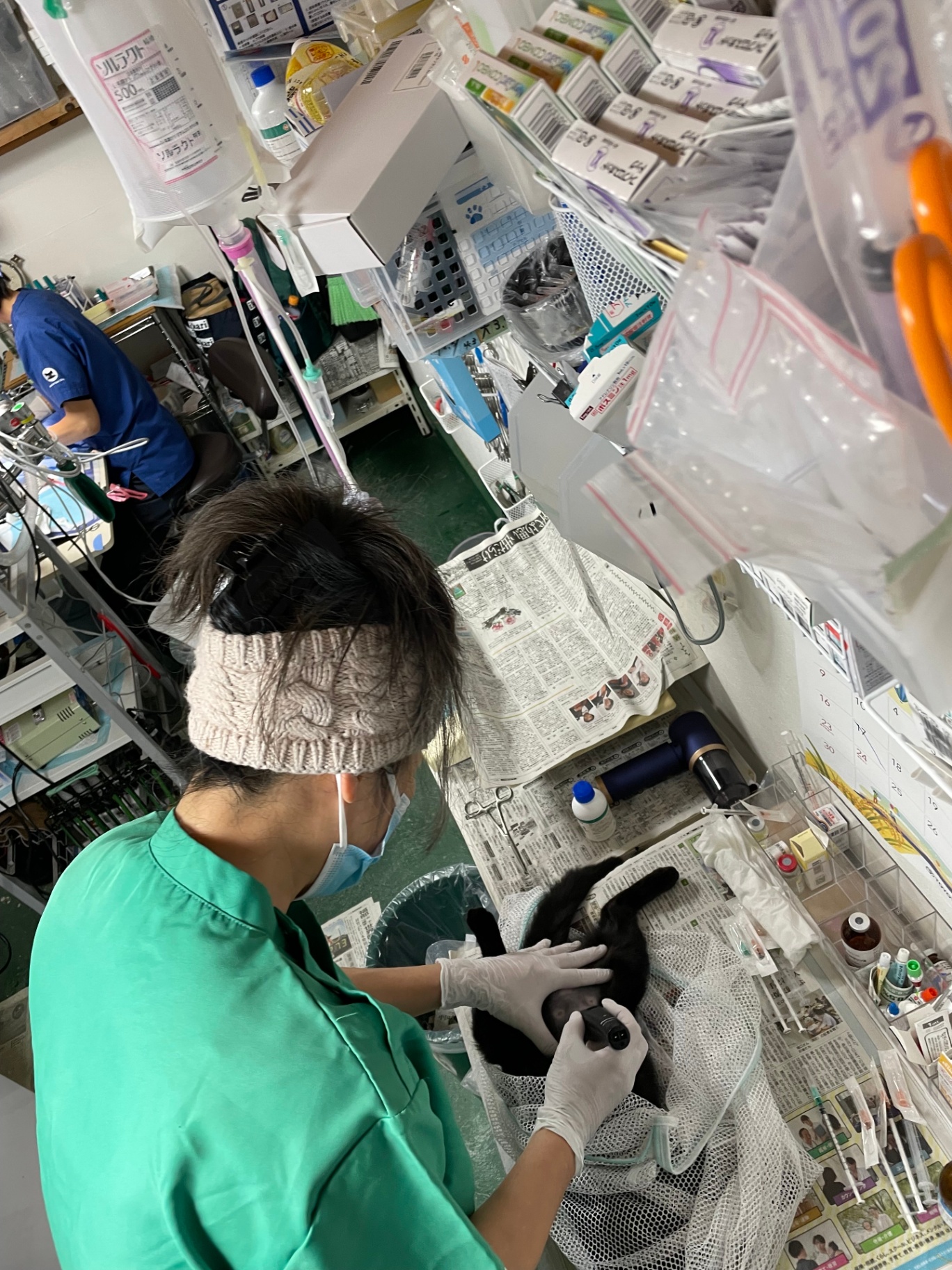

● 交通事故猫の断尾手術

今回の中には、尻尾が壊死し、

断尾しなければ命が危険だった子もいました。

細い血管・皮膚を丁寧につなぐ繊細な手術となりました。

⑥【地域への効果】

36匹のTNRにより、

来年生まれるはずだった数百匹の"行き場のない命"を確実に防げます。

また、地域の悩みも軽減します。

- 発情期の夜鳴きの減少

- 糞尿・マーキングトラブルの改善

- 交通事故の減少

- 苦情・トラブルの予防

- 高齢者負担の軽減

さらに、

アンケートを経て町内会が動いたことにより、

住民全体の理解と参加が進みつつあります。

⑦【総括】

不妊去勢手術を進めていくことは、本当は"人"のためです。

人と猫が調和のとれた共生をしていくために、

欠くことのできない医療行為です。

私たちは「動物福祉を医療で提供する」団体として、

この地域に必要な"専門病院"の役割を担っています。

私は、この仕組みは本来、

各市町に1つずつ配置されるべき公共的インフラだと考えています。

皆さまのご支援が、

"命と地域の未来"の両方を支えています。

心より感謝申し上げます。

リターンを選ぶ

画像処理中です...

画像処理中です...