会社員が起業する手順を完全解説!準備から開業届まで

「起業したいけれど、何から手を付ければいいのかわからない」そんな悩みを抱える会社員の皆さんへ。本記事では、下記内容を解説していきます。

・会社員起業の具体的手順

・メリットとリスクを解説

・成功例から学ぶポイント

成功事例も交えながら、あなたの一歩を後押しする実践的なガイドをお届けします。

クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!

目次

- 起業の準備段階

- ビジネスプランの作成

- 必要な資格・許認可の確認

- 会社設立の手続き

- 会社形態の選択

- 定款の作成・認証

- 設立登記の申請

- 開業届の提出

- 起業後の手続きと運営

- 税務関係の手続き

- 社会保険・労働保険の手続き

- 事業運営

- 会社員が起業する際の注意点

- 起業しても会社にばれないために

- 節税する方法

- 競業避止義務の確認

- 会社員が起業するメリット

- キャリアの選択肢が広がる

- 本業と起業の相乗効果が期待できる

- 信頼性の高いビジネスパートナーとして見られる

- 会社員が起業するデメリット

- 社会保険の加入義務

- 本業への影響や評価の低下

- 精神的なストレスの増加

- 【当社成功事例】会社員が起業成功した事例

- アドレスホッパーとして新しい公共を創るプロジェクト

- 親子で起業した事例

- まとめ

起業の準備段階

会社員が起業を目指す上で、最初に取り組むべきは「準備段階」です。この段階では、具体的なビジネスプランを立て、必要な資格や許認可を確認することが重要です。しっかりと準備することで、後の手続きや運営がスムーズになり、成功への土台を築けます。

ビジネスプランの作成

起業を成功させるためには、事業の方向性を明確にすることが欠かせません。以下のポイントを押さえたビジネスプランを作成しましょう。

・収支計画

初期費用、運転資金、売上予測を具体的に計算し、どのくらいの資金が必要かを把握します。

・資金調達計画

自己資金、融資、補助金・助成金、クラウドファンディングなど、資金の確保方法を明確にします。

・マーケティング戦略

どのようにして顧客を獲得し、競合と差別化するかを具体化します。ターゲット層や販売チャネルを明確にすることが鍵です。

必要な資格・許認可の確認

業種によっては、特定の資格や許認可が必要になる場合があります。

例えば、飲食業では食品衛生責任者の資格や保健所の許可が必要です。事前に業界や業種に求められる条件を確認し、必要な準備を整えましょう。特に手続きには時間がかかる場合があるため、余裕をもって対応することが重要です。

💡クラウドファンディングで起業!

会社設立の手続き

起業準備が整ったら、いよいよ会社設立の手続きに進みます。この段階では、会社形態の選択から設立登記、開業届の提出まで、法的な手続きを順を追って進める必要があります。それぞれのステップを確実にクリアすることで、スムーズに事業を開始できます。

会社形態の選択

まずは、自分の事業に適した会社形態を選ぶことが重要です。主な選択肢は以下の通りです。

| 会社形態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 株式会社 | 資金調達がしやすい、社会的信用が高い | 設立費用が高い、運営が複雑 |

| 合同会社 | 設立費用が安く、運営が簡単 | 信用力がやや低い、資金調達が難しい |

| 個人事業主 | 設立が簡単で自由度が高い | 信用力が低い、税制面で制限がある |

それぞれのメリット・デメリットを比較し、事業規模や運営方針に合った形態を選択しましょう。

定款の作成・認証

株式会社や合同会社を設立する場合、定款の作成が必要です。定款には会社の基本情報や運営ルールを記載します。

株式会社の場合は公証役場での認証が必要ですが、合同会社では認証が不要なため手続きが簡略化されます。

設立登記の申請

会社形態を決定し、必要な書類を揃えたら、設立登記を行います。登記は法務局で行い、会社名や所在地、事業内容などを登録します。この手続きにより、正式に会社が成立します。

開業届の提出

会社設立後には、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に開業届を提出します。この手続きは事業開始後1ヶ月以内が目安です。開業届を提出することで、青色申告の申請が可能になり、節税の恩恵を受けられる場合があります。

💡リターンなしでもクラウドファンディングができる?

起業後の手続きと運営

会社設立が完了したら、次は事業を安定的に運営していくための実務的な手続きと管理が必要です。この段階で適切な対応を行うことで、法的なトラブルを防ぎ、事業を円滑に進める基盤を作れます。

税務関係の手続き

起業後の税務手続きは、事業の安定運営に欠かせません。特に青色申告や消費税の対応は、正確かつ早めの対応が求められます。

青色申告

・最大65万円の控除が可能

・損失の繰越しや減価償却の有利な計算ができる

消費税申告

・課税売上高が一定額を超えた場合、課税事業者として申告が必要

社会保険・労働保険の手続き

従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険への加入が法律で義務付けられています。以下の表で、主な手続きと対応先を整理しました。

| 手続き項目 | 必要な手続き先 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 健康保険・厚生年金保険 | 社会保険事務所 | 従業員の社会保険加入手続き |

| 雇用保険 | ハローワーク | 雇用保険料の納付と加入 |

| 労災保険 | 労働基準監督署 | 労災保険の適用手続きと報告書の提出 |

事業運営

事業を安定的に運営するには、日々の管理が重要です。以下のポイントを意識して、効率的な事業運営を目指しましょう。

・顧客獲得

販売促進や顧客対応を積極的に行い、信頼関係を構築します。

・売上管理

売上状況を定期的に確認し、必要に応じて改善策を検討します。

・経費管理

無駄な支出を防ぎ、事業の利益率を向上させる工夫を行います。

💡クラウドファンディングの達成率は?

会社員が起業する際の注意点

会社員が起業する際には、特有のリスクや注意点があります。これらを事前に理解し、適切に対応することで、安心して事業を進めることが可能です。以下に、特に重要なポイントを解説します。

起業しても会社にばれないために

副業や起業を行う場合、所属する会社の規定や就業規則を確認しましょう。特に以下の点に注意が必要です。

・副業禁止規定の有無

副業を禁止する企業も少なくありません。

・起業活動の公開範囲

SNSやウェブサイトでの情報発信には配慮が必要です。匿名運営や活動内容の選定を検討しましょう。

・就業時間との分離

本業に影響を与えないことが基本です。勤務時間外で活動するよう徹底します。

節税する方法

起業後は、節税を意識した運営が重要です。以下の方法を活用することで、税負担を軽減できます。

・青色申告の活用

先ほど税務関係の手続きでも記載しましたが、最大65万円の控除を受けることができ、税額を減らせます。

・経費の適切な計上

必要経費を漏れなく記録し、税額を抑えることが可能です(例: 事務所家賃、通信費、交通費)。

・法人化の検討

所得が一定以上になる場合、法人化することで税制上のメリットを得られることがあります。

競業避止義務の確認

多くの企業では、競業避止義務を就業規則や契約に明記しています。これを違反すると法的トラブルに発展する可能性があるため、以下を確認してください。

・契約内容の確認

自分が結んでいる雇用契約や秘密保持契約をチェックしましょう。

・競合する事業を避ける

本業と直接競合しない事業を選択することでリスクを軽減できます。

・顧問弁護士への相談

法的リスクが心配な場合は専門家に相談することが安心です。

💡クラウドファンディングで資金調達する方法を解説!

会社員が起業するメリット

会社員が起業することには、リスクだけでなく多くのメリットもあります。本業の安定感を保ちながら、起業による新たな可能性を広げることができる点が魅力です。以下に主なメリットを解説します。

キャリアの選択肢が広がる

・自分の得意分野を深掘りできる

起業を通じて、自分が特に得意とするスキルや専門知識を深め、その分野での専門家としてキャリアを構築できる。

・未経験分野への挑戦が可能

起業では、会社員時代には経験できなかった分野や業界に挑戦することができ、新たなキャリアの道を切り開ける。

・社内起業や新規事業開発への道

起業経験を持つことで、所属企業内で新規事業開発やイノベーションチームへの参加が求められることがある。

本業と起業の相乗効果が期待できる

本業のスキルや人脈を活用することで、起業活動に良い影響をもたらします。

・スキルの相互活用

本業で培った専門知識や業界経験を起業に応用することで、競争力を高められます。

・収入の安定

起業初期の収益が不安定でも、本業の収入が支えとなり、精神的にも安定します。

・時間管理能力の向上

起業により効率的な時間管理スキルが磨かれ、本業にも良い影響を与えます。

信頼性の高いビジネスパートナーとして見られる

会社員としての立場は、取引先や顧客に信頼感を与える要因となります。

・社会的信用の担保

本業での地位や経験は、取引先に安心感を与えます。

・多様な人脈の活用

会社員としてのネットワークが、事業拡大や協業のチャンスにつながる可能性があります。

・安定感のアピール

副業としての起業は「リスク管理ができる人」という評価につながることもあります。

💡【完全版】クラウドファンディングを成功させる広報活動やることリスト23選

会社員が起業するデメリット

会社員が起業することにはメリットが多い一方で、リスクやデメリットも考慮しなければなりません。これらを事前に理解し、適切に対策を講じることで、失敗を防ぎながら成功に近づけます。

社会保険の加入義務

会社員でありながら起業する場合、社会保険の負担が増える可能性があります。

・社会保険料の負担

本業の給与に加え、事業収入が一定額を超えると社会保険料が増加します。特に副業が主業として認識される場合、追加の負担が生じる可能性があります。

・事業所得の計上リスク

起業活動が拡大すると、事業所得が給与所得と合算されるため、保険料が大幅に上がる場合があります。

本業への影響や評価の低下

起業活動が本業に影響を与えることは避けたいところです。以下のリスクを認識し、適切に管理することが必要です。

・集中力の分散

起業活動に時間や労力を割きすぎると、本業のパフォーマンスが低下する可能性があります。

・上司や同僚からの評価低下

起業が発覚した場合、会社からの信頼が揺らぐ可能性があるため、就業規則に従った適切な活動が求められます。

・昇進や異動への影響

副業活動が会社の評価に影響を与え、キャリアアップのチャンスが減少することも考えられます。

精神的なストレスの増加

本業と起業を両立することは、精神的な負担を伴う場合があります。

・プレッシャーの増加

本業の責任と起業の成功へのプレッシャーが重なり、精神的な負担が増える可能性があります。

・孤独感の発生

起業活動に専念する時間が増えると、家族や友人との時間が減り、孤独を感じることもあります。

💡クラウドファンディングを失敗したらどうなる?

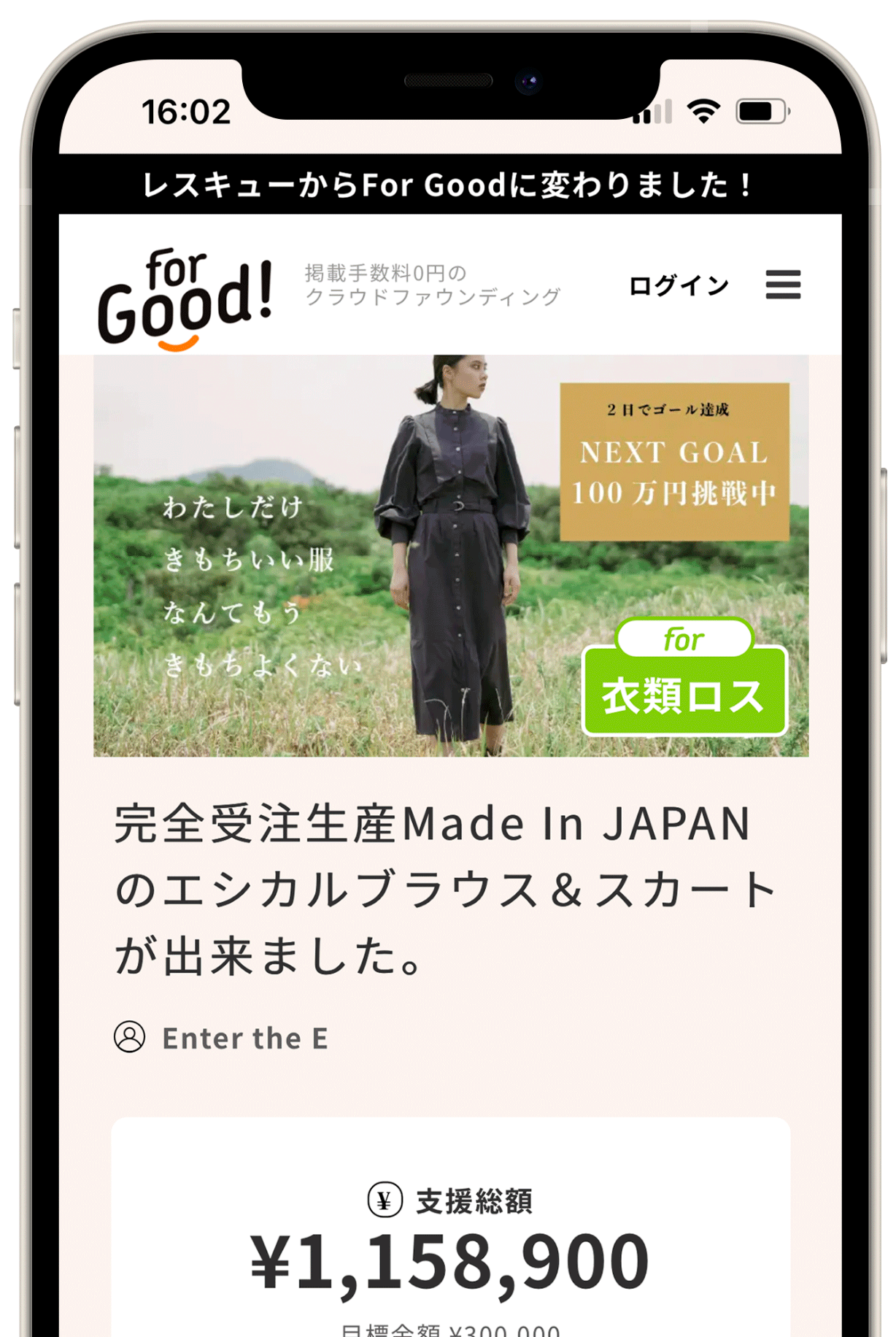

【当社成功事例】会社員が起業成功した事例

アドレスホッパーとして新しい公共を創るプロジェクト

〈プロジェクトの詳細〉

■“新しい公共が創る”資本主義では説明できない社会。関わりたいメンバー大募集!

■達成金額

¥4,808,000

■目標金額

¥4,000,000

■支援者数

186人

■プロジェクトURL

https://for-good.net/trn_project/54523

長野県塩尻市での「新しい公共」を目指したプロジェクト[en.to]では、地域住民や移住者が持つ資本を分け合い循環させる新たな社会を実現しています。

この取り組みには、会社員として働きながらプロジェクトをリードする西出氏や、空き家再生を通じて地域活性化を進めるたつみ氏が参画し、それぞれの立場で地域課題に取り組んでいます。

会社員としてのスキルや経験を活かしながら、地域に貢献する働き方が広がりつつあり、これが次世代の地域づくりの鍵となっています。

親子で起業した事例

〈プロジェクトの詳細〉

■第3回 親子副業アイデアコンテストを全国に広めたい!

■達成金額

¥1,258,000

■目標金額

¥1,000,000

■支援者数

109人

■プロジェクトURL

https://for-good.net/project/1000480

会社員として25年間勤務しているプロジェクト発案者は、副業で子供向け金融教育会社を設立し、中学2年生の息子を社長に任命しました。

この取り組みは、親のセカンドキャリアと子供のファーストキャリアを同時に準備する新しい副業メソッドとして注目されています。フジテレビ「ノンストップ!」でも特集され、親子での副業アイデアコンテストを全国に広める活動を展開しています。

まとめ

会社員としての安定した収入や社会的信用を活かしながら起業を目指すことは、リスクを抑えつつ新たな可能性を切り拓く有効な手段です。

起業は確かに挑戦が伴いますが、事前の計画やリスクへの適切な対策、そして本業で培ったスキルや人脈の活用によって、成功の可能性を大きく高めることができます。特に、クラウドファンディングや副業を活用した柔軟なアプローチは、会社員ならではの強みを活かした方法として有効です。

自分らしいキャリアを築きたいと考える会社員の皆さん、この記事を参考に、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。会社員起業が、あなたの未来をより豊かにするスタートとなることを願っています。

あなたの熱い気持ちを世界に発信しませんか。

無料相談も受け付けておりますので、「まだクラウドファンディングは考えていないが、一度話を聞いてみたい」という方でもぜひご相談ください。

クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!