泉北の桜を守る

クビアカツヤカミキリから泉北ニュータウンの桜の木を守るプロジェクト

みんなの応援コメント

FOR GOOD

プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。

2025/9/30 21:05

クビアカツヤカミキリ捕獲作戦活動報告書

泉北のみどりを守る会ではクビアカツヤカミキリの対策として今年の7月〜9月にかけて以下のような活動をしてまいりました。

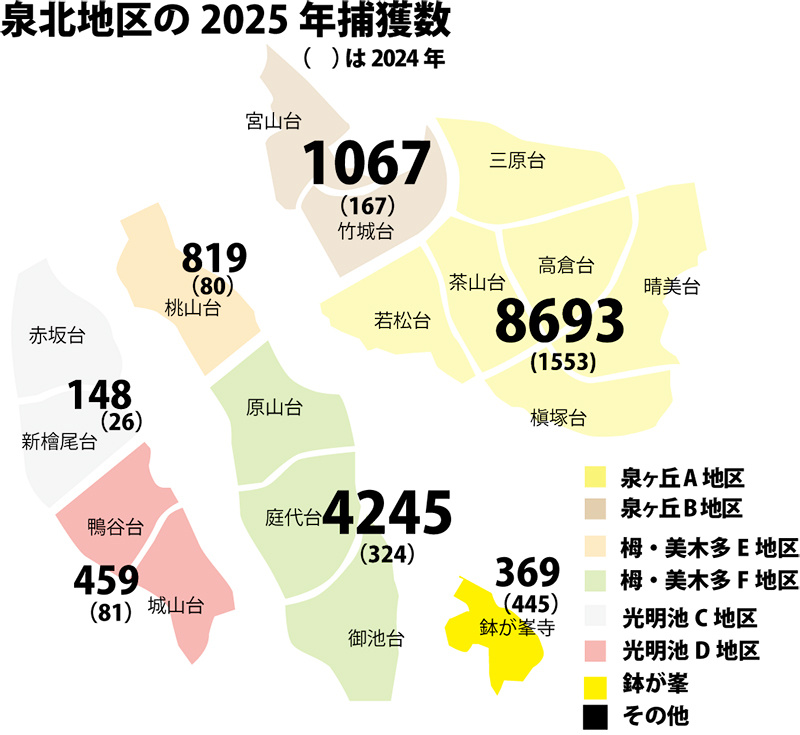

昨年の実績を踏まえ、今年の成虫捕獲作戦は、1か月早め6月からスタートしました。天候の加減もあり6月の集計は2000匹台で予想よりは少し増えた程度でしたが下記の表のように7月6日にいきなり9000匹を超え、8月までの集計で15,991匹と想像をはるかに超えた数字となりました。

成虫捕獲の作戦としては市民の方に多大な協力をしていただきすごい成果を上げることができました。

持ち込まれたクビアカの数をカウントし、捕獲場所を確認し金券を交換した結果を集計して地図に落とし込んだのが下記の泉北地区の2025年捕獲数図です。わかりやすく昨年と比較しています。今後の被害対策を立てる上での貴重な資料となりました。

この結果をまとめ、堺市公園事務所に報告書提出し、話し合いを実施しました。

更に、泉北のサクラの被害状況の深刻さ、捕獲作戦の報告と、さらなる対策の強化と、当会への資金援助の要望書を、泉北のサクラの被害対策に協力いただける5つの連合自治会長と連名で堺市長充てに提出し、担当部署である環境保全部 環境共生課と話し合いを実施しました。

I. 被害の現状とクビアカツヤカミキリの生態

クビアカツヤカミキリによるサクラの被害は極めて深刻化しており、特に三原台、高倉台、晴美台などの地区で甚大に進んでいます。多くの木が枯れており、脱出孔や幼虫の糞(フラス)が大量に見られている。

昆虫の生態に関して、通常2.5cmから4cm程度の成虫が出現するところ、今年は特に小さな成虫が目立っています。これは、桜が弱り、幼虫が十分な栄養を摂取できずに小さく羽化してきた現象であると泉北のみどりを守る会は考えており、他の地域での検証結果もこれを裏付けています。この現象は、虫が環境に適応しようと自らを矮小化させているとも解釈され、深刻な危機感を与えています。

被害の拡大も顕著であり、特に栂・美木多地区では捕獲数が前年に比べて10倍近く増加している状況がグラフから読み取れます。

II. 泉北のみどりを守る会による画期的な捕獲作戦と資金難

泉北のみどりを守る会は、2025年度(令和7年度)に「捕獲作戦」を実施し、16,000匹の成虫を駆除するという驚異的な成果を達成しました。この活動は、産み付けられる卵の数を減らすことで、2027年度(令和9年度)に羽化する成虫の数を減少させるという点で、被害の抑制に大きく貢献していると考えます。

この成功の鍵は、地域社会、特に子どもたちの積極的な参加にあります。子どもたちは1匹あたり100円の換金(景品交換)をモチベーションとして熱心に駆除活動に参加してくれました。これは、全国的にも珍しい、非常に効果の高い取り組みだと市当局も認識しています。

しかし、活動の継続には資金的な課題があります。16,000匹分の換金には160万円が必要ですが、クラウドファンディングや寄付金では現在80万円強しか集まっておらず、資金が不足しています。

泉北のみどりを守る会は、この活動が「堺当局の対策の初期動作の遅れをカバーする」ものであるとして、必要な額の半額である80万円程度の「駆除協力金」の支給を市に要望しました。

III. 堺市当局の対策と財政的持続性の課題

市当局は、泉北のみどりを守る会の活動に感謝しつつ、各部署が本気で問題意識を持って取り組み始めたと説明しています。2024年度からは、クビアカツヤカミキリ専用の予算も確保されました(2025年度は約9,000万円、2024年度は約700万円)。

市が進める主要な対策は以下の通りです。

1.薬剤散布(マツグリーン): 幼虫の駆除効果がある「マツグリーン」の散布を、被害木だけでなく全ての桜の木に対して業者に発注し、実施する予定です。市は、幼虫が成虫になるサイクル(2〜3年)をカバーするため、少なくとも来年、再来年度までは毎年散布を継続する計画です。

2.ネット巻き: 2025年度に、サクラ全数にネット巻きを実施する計画です。

3.公式駆除活動(クビアカハンター): 市は市民を対象とした「クビアカハンター」プログラムを実施し、職員も参加しました。7月末時点で、市民3,801匹、職員4,200匹の合計8,000匹を駆除しましたが、これは泉北のみどりを守る会の成果16,000匹の半分です。

薬剤注入(ウッドスターとリバイブ)に関する議論

泉北のみどりを守る会は、薬効効果を計測するために試験的に西原公園の大方池周辺のサクラ19本に薬剤注入を泉ヶ丘公園事務所に提案し、ウッドスターの試験注入が実施されました。泉北のみどりを守る会は、効果が4ヶ月程度のウッドスター よりも、2年間効果が継続し、次世代の幼虫も殺せる「リバイブ」への切り替えを強く推奨しています。

先進的にクビアカツヤカミキリの被害対策を実施した、富田林市公園緑化協会の防除マニュアルによると、リバイブは薬液は高価だが、ウッドスターを頻繁に(2年間で4回)注入する手間と人件費を考慮すると、リバイブの方が効率的で安価になる可能性があると主張しています。

市当局はリバイブの有効性は認識しているものの、高額であるため広範囲への適用は難しく、マツグリーンの散布を基本とし、高額な注入剤は厳選された木に適用する方針を示しています。

※市が基本としているマツグリーンは樹幹への散布であり、効果としては成虫と幼虫の初期段階にしか効果はありません。散布時期も限られるため樹幹の奥にいる生後1年以上の幼虫にはあまり効果はないと言われています。

駆除協力金制度(報奨金)への市の見解

市は、泉北のみどりを守る会による報奨金制度の直接的な支援について慎重な姿勢を示しています。その理由として、財政的な持続性の問題と、他市の事例(館林市:1匹50円)を挙げています。館林市では、制度開始後も駆除数が年々増加(1万匹から1万7,800匹へ)し、制度を立ち上げると撤廃が困難になるという課題を指摘しています。

IV. 全市的な連携と今後の課題

クビアカツヤカミキリ対策は市の公園管理下にある木だけでなく、URや府営住宅、学校など管理者や施設が異なる場所も含めた全市的な取り組みが必要です。

•学校対策: 教育委員会も対策を進めており、今年度から3年間かけて全ての小学校のサクラにネット巻きを実施する予定です。これは国の交付金等も活用するため、工事開始は12月頃になる見込みです。

•伐採: 伐採は「最終手段」と位置づけられています。人の怪我などの安全リスクがある完全に枯れた木に対してのみ実施され、樹勢がある木は守る方針です。伐採後には根元を利用した再植樹も検討されています。

•自治会との連携: 泉北のみどりを守る会は、連合自治会を通じて市に資金援助を求めることを提案しましたが、市は、自治会活動に対する支援が可能かどうか、関係部署(市民協働など)に相談する意向を示しました。しかし、市側からは、自治会は多忙であり、市民からの直接の声が市側からの要請よりも効果的であるという指摘も出されました。

泉北のみどりを守る会は、泉北の桜を守るという強いメッセージを市民に発信し、市の広報を通じてクビアカ対策を特集するなど、啓発活動を強化することを要望しています。

リターンを選ぶ

画像処理中です...

画像処理中です...