より良い社会

危機を希望に。読者とともに「新しいメディアのかたち」をつくりたい

みんなの応援コメント

FOR GOOD

プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。

2025/11/3 16:02

IDEAS FOR GOODメンバーの想い #9 撮ることから、返すことへ。循環するメディアづくりの現場から

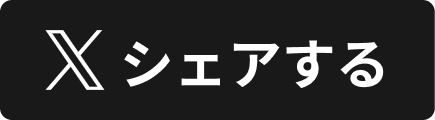

はじめまして。瀬沢正人と申します。IDEAS FOR GOODでは、写真・動画などのコンテンツ制作を担当しながら、IDEAS FOR GOODオリジナルショートドキュメンタリー映画『リペアカフェ』の制作・配給、法人コラボレーションを含む新規事業の統括を担っています。拠点はオランダで、こちらに移住して二年半、アムステルダムの現地のコミュニティに支えられながら、活動しています。

映画『リペアカフェ』のポスター。

リペアカフェは、壊れた物を捨てずに地域の住民同士で直し合うオランダ発の活動で、映画『リペアカフェ』は、私がアムステルダムで暮らしながら撮影した、物を修理する過程で生まれる人のつながりや希望を描いたドキュメンタリーです。

改めて、いつもクラウドファンディングへの温かいご支援とメッセージをいただき、本当にありがとうございます。日々寄せられる言葉を一つひとつ読ませていただいておりますが、それらが私たちの背中を押してくれています。

二つの質問から始まった、私のメディアとの出会い

私がハーチに入社したきっかけとなったのは、大学時代に制作した短編のインタビュー映像でした。デンマークに留学していた頃、卒業制作として、シリアやアフリカからの難民の方々にインタビューする映像を制作しました。難民問題を扱う報道は数多くありますが、当時の私は、インタビューを受けていただく難民の方に、過酷な経験の再現やトラウマを繰り返し語らせる方法に、どこか居心地の悪さを覚えていました。彼らの苦しみをきちんと社会で共有する事は大切ですが、できるなら、取材そのものが相手の心を少しでも軽くし、未来への希望を取り戻す時間になってほしい。そう願い、私は二つの質問を用意しました。

――「あなたが人生でいちばん幸せだった瞬間は、いつですか?」

――「あなたの夢は、何ですか?」

返ってきたのは、特別な物語ではありませんでした。多くの困難を支え合ってきたパートナーと過ごす穏やかな時間。仕事を得て、まっとうな暮らしを築くこと。将来サッカー選手になりたいという子どもの夢。どの顔にも笑顔があり、それぞれの願いや希望が灯っていました。人が幸せや夢を語るとき、そこに国籍や肩書きで線を引くことはできない。後日、留学先である全校の生徒や先生が集まる前で上映した際、泣き出してしまうデンマーク人の生徒もいました。

この経験は私にとって、心をこめた映像は人の心を動かすという原体験となりました。後日、この映像が弊社代表の目に留まり、「IDEAS FOR GOODで一緒に働かないか」と声をかけてもらいました。 世界が混沌とする今だからこそ、社会課題だけに目を向けるのではなく、目を凝らさないと見逃してしまうような希望や未来に光を当てるというメディアの哲学に共感し、ジョインすることになりました。

カメラを関係を結び直す道具に変える

入社して以来、メディアの現場に立つほど、私は二つの力に向き合わざるを得ませんでした。ひとつは、メディアが持つ“権力性”。もうひとつは、カメラという装置が持つ“暴力性”です。パラシュートジャーナリズムという言葉が示すように、短期間で現場を見て回り、ストーリーを素早く“回収”して発信する取材の仕方は、速報性のあるニュースなどでは重要なこともありますが、ときに現場の複雑さや小さな声を置き去りにしてしまいます。特に、写真を撮ることを英語で“take a photo”と言うのは象徴的です。取材者が一方的に人々の物語を“テイク(Take)”し、記事や映像を“メイク(Make)”し、視聴が終われば“ウエイスト(Waste)”されてしまう――これは資源の搾取と使い捨てを前提にした直線型経済(リニアエコノミー)の流れにどこか似ています。

ならば、取材やコンテンツの制作過程も循環型(サーキュラー)にできないか。私は映画『リペアカフェ』の制作を行う中で、取材現場でいただいたものを、現場に返すことを自分のルールにすることにしました。撮影を終えた夜は、いつも家に帰るとすぐSDカードを挿し、参加者の方が心から笑っている瞬間を探してスクリーンショットを撮ります。そして、その写真を現場の方々にプリントして手渡したりメールで送ったりします。ほんのささいなプレゼントですが、取材でお世話になった方々にお渡しすると「こんな表情を撮ってくれていたんだね。ありがとう!」と言っていただけます。その時、カメラは“一方的に何かを奪う道具”ではなく“関係を結び直す道具”に変わります。

ドキュメンタリーの撮影風景

撮影のたびに一人ひとりに撮影許可を丁寧に取り、作品づくりの目的を共有し、できる限り再訪して結果を報告する。感謝が循環すれば、自然と信頼が育ちます。するとやがて、ふだんなら撮れないはずの、繊細な心の領域にまで、相手のほうから扉を開けてくださることがあるのです。

この経験を重ねるうちに、私の中ではっきりしたことが一つあります。取材対象は“情報源”ではない。私に時間を分けてくれ、記憶を預けてくれ、居場所を与えてくれた恩のある方です。だから私は、その優しさに対して映像を“お礼”として届けたい。コンテンツを制作して発信することはそれ自体がゴールではなく、受け取った想いを社会に再度巡らせていくための通過点にすぎないのかもしれません。

オランダのリペアカフェを視察する日系企業も増加中。交流のなかで訪問先のリペアカフェに視察した企業から寄付をいただくこともあり、現地コミュニティと日系企業の中で感謝の循環が生まれています

結論を急がない勇気

IDEAS FOR GOODの仲間たちは、世界の複雑さに敬意を払い、白黒を急いでつけない姿勢を大切にしています。言葉が誰かを傷つけないか、取材の構図が無自覚な暴力になっていないか、議論を厭わず点検する。私自身、コンテンツの制作会議で何度も確認を行います。「どの文脈でこの言葉を置くのか」「編集の順番は誰の視点を強化し、どのような感情を抱かせるのか」。結論を急がない勇気を学んだのは、編集部や映像を専門にするクリエイティブチームの仲間の存在があったからです。そして、読者の皆さんからの応援のコメントが、その姿勢を支えてくれています。

今までの数えきれない数の取材から感じていることは、取材とは一方的に「奪う」ものではなく、感謝を循環させていく行為でもある、ということです。取材させていただいた物語たちを社会に還元し、そしてそこから生まれた想いやインパクトを読者の方や取材先にまたお返ししていく。この姿勢こそが、IDEAS FOR GOODが今まで大切にしてきた、そしてこれからも守り続けたいジャーナリズムのあり方です。

最後に、今この文章を読んでくださった皆さんに、心からの感謝をお伝えします。これからも、一つひとつの出会いを大切に物語を紡いでいきたいと思います。

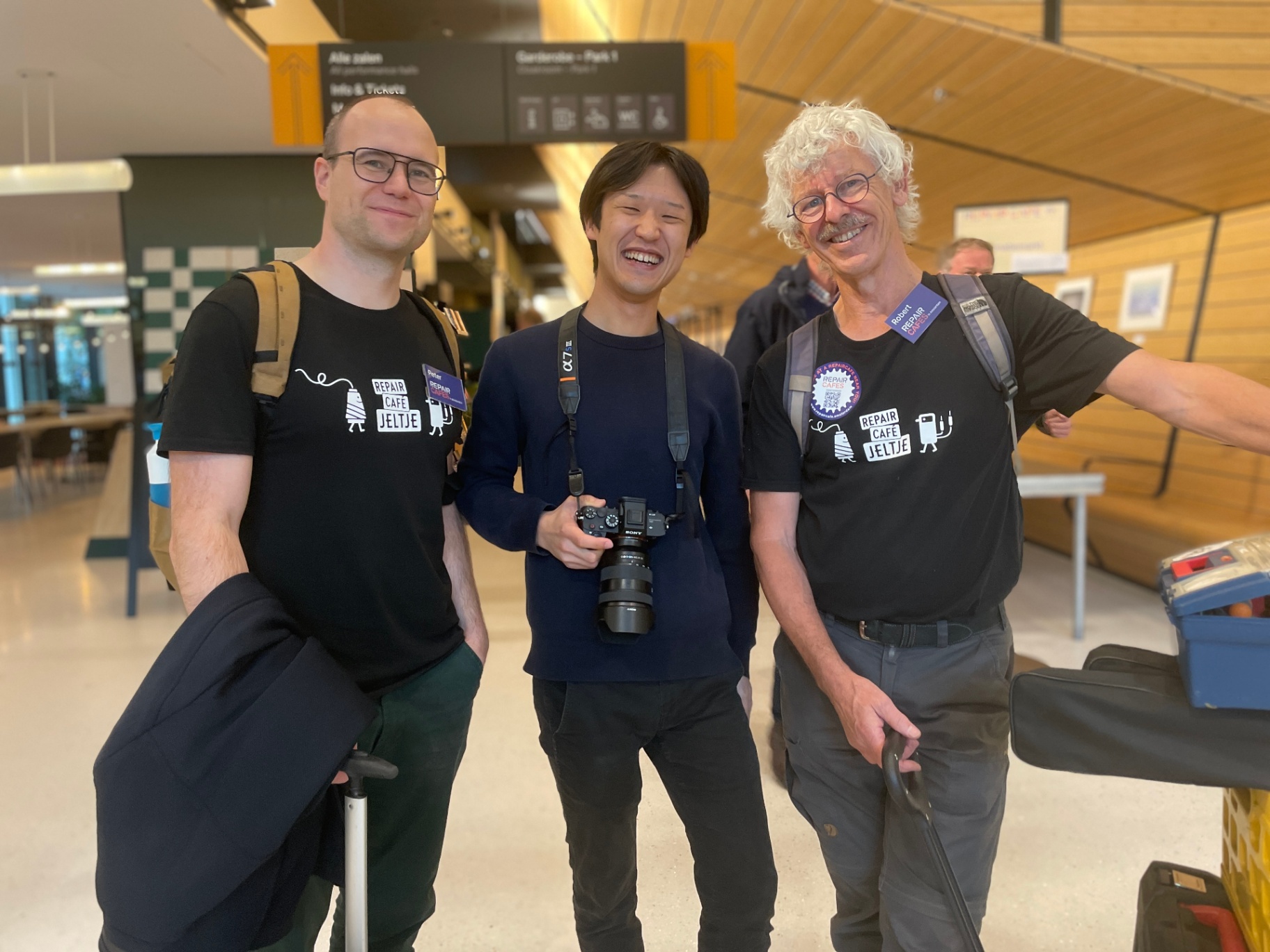

オランダ・アムステルダムのコミュニティに支えられて開催した映画『リペアカフェ』上映会

リターンを選ぶ

画像処理中です...

画像処理中です...