旅教育&自立支援

「旅教育」で強い子に!ほぼ子ども&鈍行列車だけで日本中を回る18きっぷ遠足存続P

みんなの応援コメント

FOR GOOD

プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。

2025/4/25 12:00

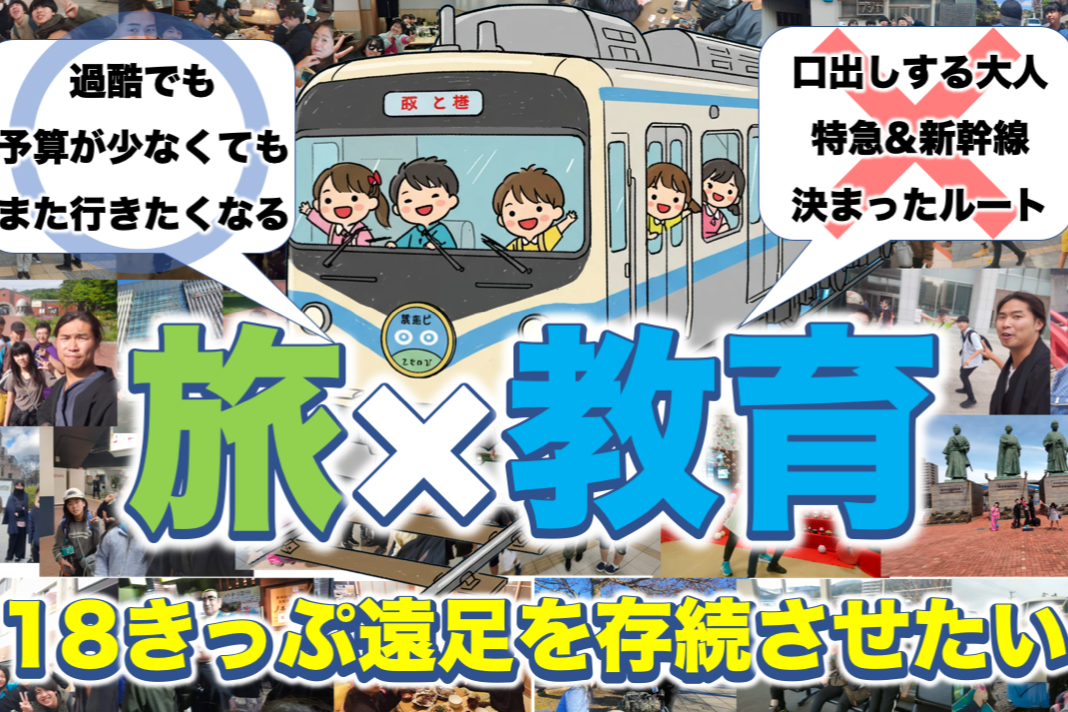

「自由な旅」の難しさ。〜やりたいことをやれる子に育てるために〜

『自由な旅』の難しさ〜旅の中の自由を実現させるための工夫〜

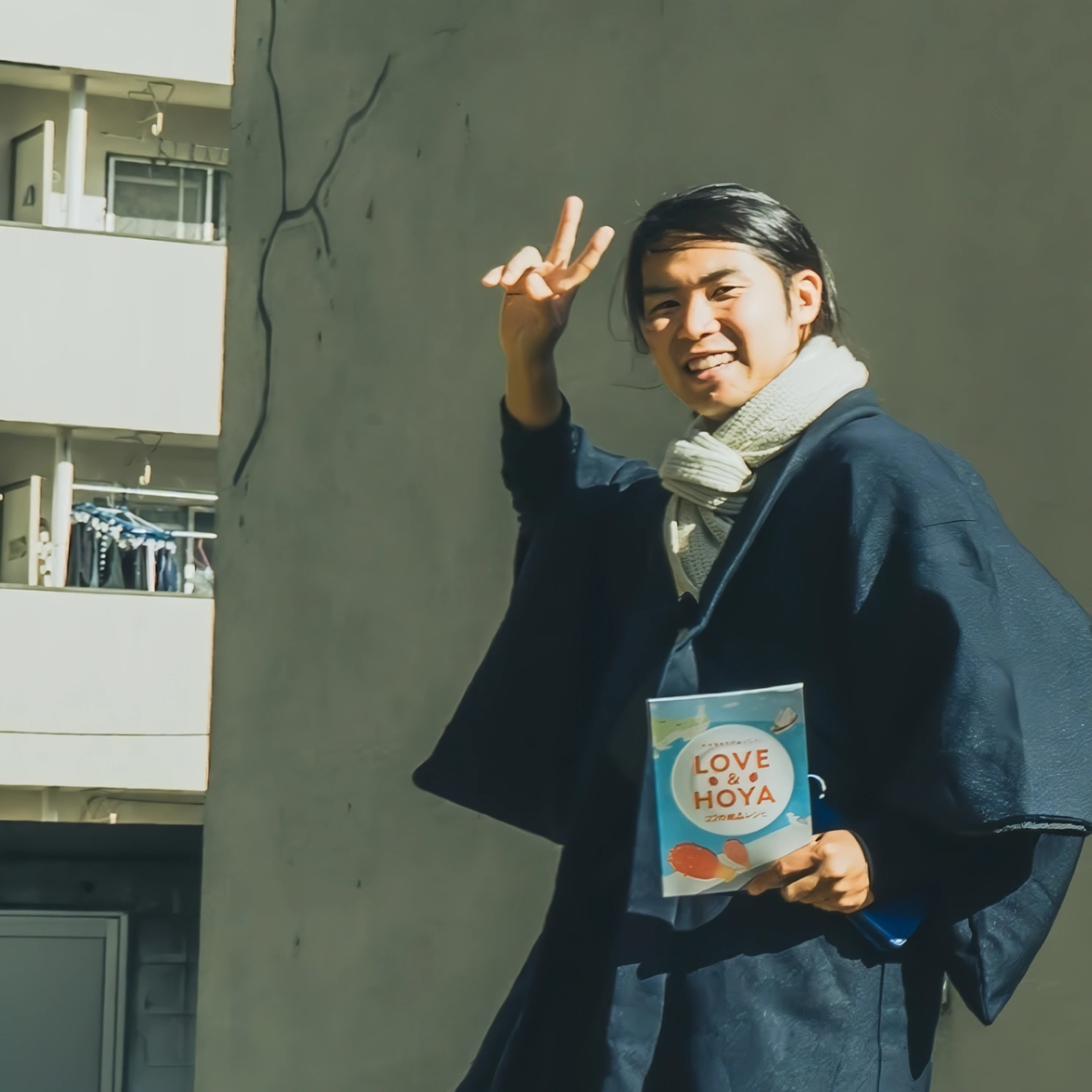

前回インタビューに答えてくれたHくん(中学2年生)は、「18きっぷ遠足の最大の魅力は、とにかく自由なところ」と語ってくれました。

↓前回のインタビューはこちらから

https://for-good.net/project/1001751/activity/detail/5837#main-report

「修学旅行とは全然違う。好きな服装で行けるし、行きたい場所があれば北くんがうまくスケジュールを調整して実現させようとしてくれる」という彼の言葉からは、この旅の特別な価値が伝わってきます。

今回は、18きっぷ遠足の主催者に、「旅の自由」について詳しく聞いてみたという体でインタビュー記事を書いてみました。

──「自由な旅」というコンセプトについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

まあ、本当にそのままの意味ですね。ただの無秩序ではなく「やりたいことをやる」という意味での自由な旅ですね。

そもそも自由って結構難しいんですよ。「やりたいことなんでもやっていいよ」と言っても、子どもたちの中には「これをしたら怒られるんじゃないか」という意識が根強くあるんです。

そういうときに大切なのは、こちらから積極的におふざけを拾って実際にやっちゃうこと。

そうすると、子どもたちは「あ、それほんとうにやるんだ」とか「ここまで自由にやっても大丈夫なんだ」と認識して、その後に子どもたちの中から「やりたいこと」が出てきやすくなるんです。

結果、真冬の1月に竹を切って流しそうめんをやるなんて遊びをしていましたね。

──具体的には、どのような工夫をされているんですか?

例えば、乗換時間に子どもから「鬼ごっこしたい」と言われたとします。でもそんなにたくさんの時間があるわけではない。

普通なら「時間がないから」と諦めさせる方向に行くと思うんですけど、僕は説得する時間があるなら、その時間で鬼ごっこをやっちゃえばいいと考えるんです。

乗り換え時間に「鬼ごっこしたい」と言われたら、1分でも2分でも鬼ごっこをする。そして「楽しかったね、じゃあ乗り換え急ごうか」という感じで進める。そうすると子どもたちからも「これがしたい」という提案がどんどん出てくるようになります。

──子どもたちは具体的にどんな「やりたい」をやっているのですか?

ありますね。子どもたちがお金を自由に使った例をいくつか紹介すると、前回お話しした中央線のグリーン車の話です。彼らには「乗ってもいいけど、食費から出すから、晩ご飯が食べられなくなるけどいい?」と聞いても、彼らはグリーン車を選んだんです。

結果、確かに晩ご飯は食べられなくなりましたが、「グリーン車に乗ってよかった」と言っていました。

別の例では、北海道で海鮮丼を食べていたら電車に乗り遅れてしまい、その後に自腹を切って特急で追いかけてもらうことになったんですが、海鮮丼への後悔は一切ないようです。

あとは旅中にカードゲームをして遊ぶので、旅先でカードショップに行ったり、そこである女の子が自分のデッキを買いたいと言い出して、デッキを買ったりしてましたね。もちろん、カードを持っていない子用にいくつかレンタルデッキを用意していたんですが、やっぱり自分のデッキが欲しくなったようです。その後、とても楽しそうにそのデッキで遊んでいましたね。

──子どもたちが自分で選択し、その結果に責任を持つ経験は大事なんですね。

そうなんです。やりたいことを優先して、その後のスケジュールに間に合わなくなることもありますが、彼らは絶対に後悔しないんですよ。

自分で「これがしたい」と決めて、それが実現できた時の喜びは、多少の不便さよりもずっと価値があるみたいです。そういう経験が子どもたちの印象に強く残るんだと思います。

──リソースが限られている中でも「自由」を実現するコツはありますか?

自由というのはその責任も伴うと思うんです。私たちの時間やお金のリソースは確かに限られています。

でも、だいたいのことは知識や工夫次第でできるんですよね。

例えば、個人的な旅行でとある中学生の子と旅をしたときに、電車が途中で止まってしまったので最寄りの国道に行ってそこでヒッチハイクをして次の駅まで辿り着いたなんてこともありました。

参加者の中には中学生で福岡から北海道までヒッチハイクで行った経験のある子がいたりするので、こういう体験を見聞きすることで、子どもたちの頭の中に「お金がなくても移動するならヒッチハイクという選択肢もある」というアイデアが自然と入ってくるんです。

また、1日1500円の予算なので、一杯2000円の海鮮丼なんかは食べることはできませんが、みんなでお金を出し合ってブリ一匹(1500円)を買って捌けば一人300円くらいで美味しい海鮮丼が食べられます。

──その工夫や自由な発想はどこから生まれてくるのでしょうか?

人から聞いたり、自分でやってみたりしたことを積み重ねて子どもたちに共有しているだけなんですよね。

「自由に何かをやる」というのは、そもそもやることについてのイメージが自分の中でしっかり持てていて、「自分でもやれそうだな」と思えないと実現できないんですよ。

自由って「自由にした経験」を積み重ねて生まれるものですしね。。

子どもたちが一度「自由にできた」という経験をすると、次はもっと大きな自由に挑戦できるようになる。

それが積み重なることで、「こんなこともできるかも」という発想が広がっていくんです。

そして重要なのは、この「自由な発想」というのは経験と知識から生まれてくるということ。旅の中で様々な体験を重ねることで、自分の中のハードルがどんどん下がっていきます。

制約で諦めるのではなく、工夫して自分のやりたいことを実現していく力が自然と身についていくんです。

18きっぷ遠足は、子どもたちがそういう「経験のストック」を作る場だと考えています。そこで得た経験が、将来の選択肢を広げていくんですね。

リターンを選ぶ

画像処理中です...

画像処理中です...